【クリックすると拡大されます】

第10回 家族信託による認知症対策④ -不動産についてできること-

成年後見人がつくと、不動産の処分は難しくなる

サポートさん

サポートさんこれまで、預金口座の凍結防止を主なテーマとして家族信託のお話をしてきました。家族信託には他にもできることがあるのですが、その一つとして不動産の管理・処分に関してお話しします。

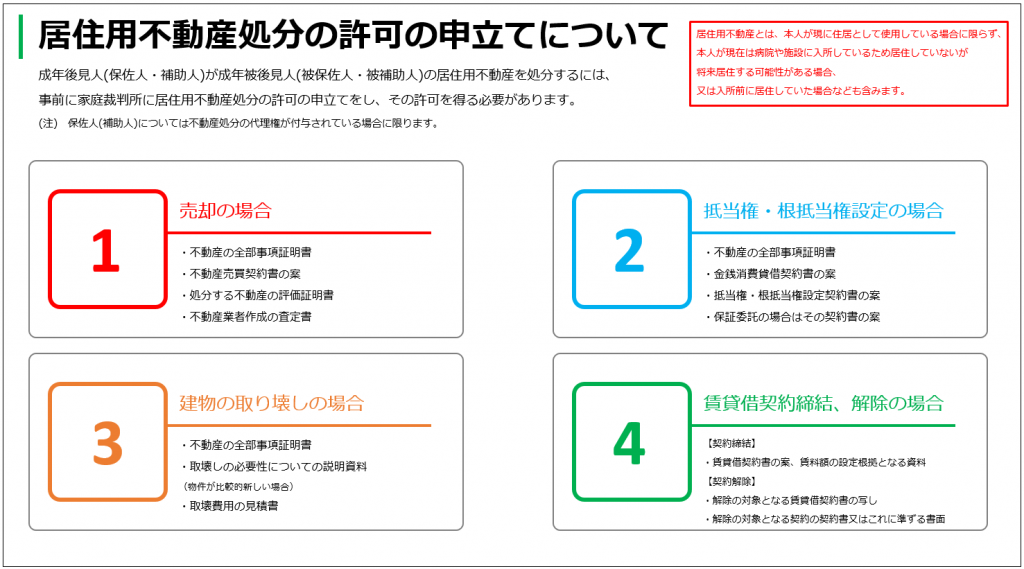

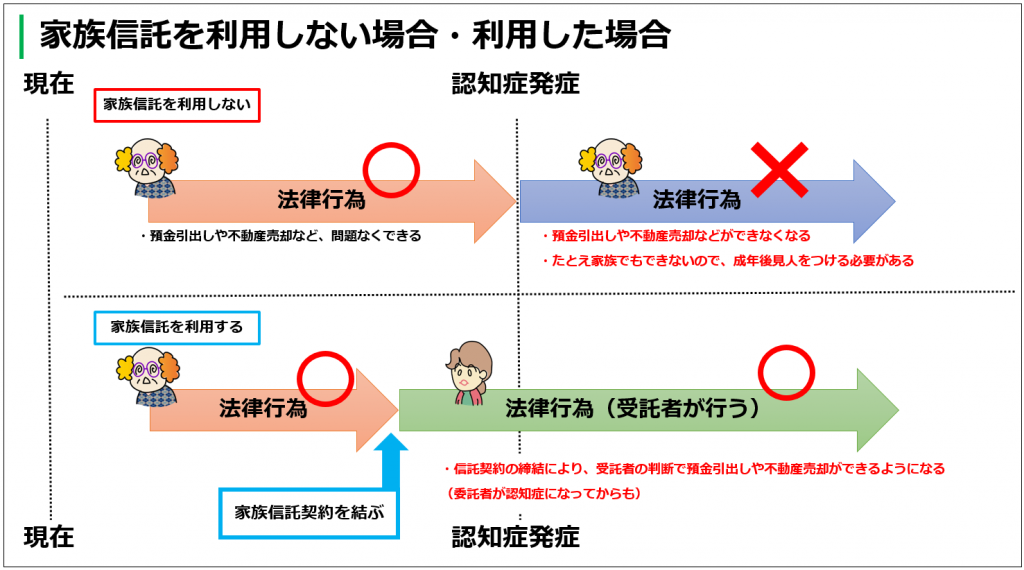

不動産については第5回で「成年後見を利用すると、不動産の売却がスムーズにできなくなる」というお話をしたと思います。

頼子(長女)

頼子(長女)「認知症の親名義の自宅を施設入所費用捻出のため売却したい」と思ったら、裁判所の許可がいる、ってことでしたよね。

サポートさん

サポートさんはい。成年後見を利用した場合、次のようなケースでは家庭裁判所の許可が必要です。(申立ての際に必要な書類などについてもあわせて記載しています)

信子(母)

信子(母)結構細かい部分まで裁判所に説明しなきゃいけない、ってことね…。

サポートさん

サポートさんそれから、これは同じく5回目でもお伝えしましたが、裁判所が許可をするかどうかはケースバイケースです。処分の必要性や条件の相当性、本人の生活・心身の状況、本人の意向などを総合的に検討したうえでの裁判所判断となるため、この場合なら許可がでます、ということはいえません。

家族信託なら、不動産処分もスムーズに

サポートさん

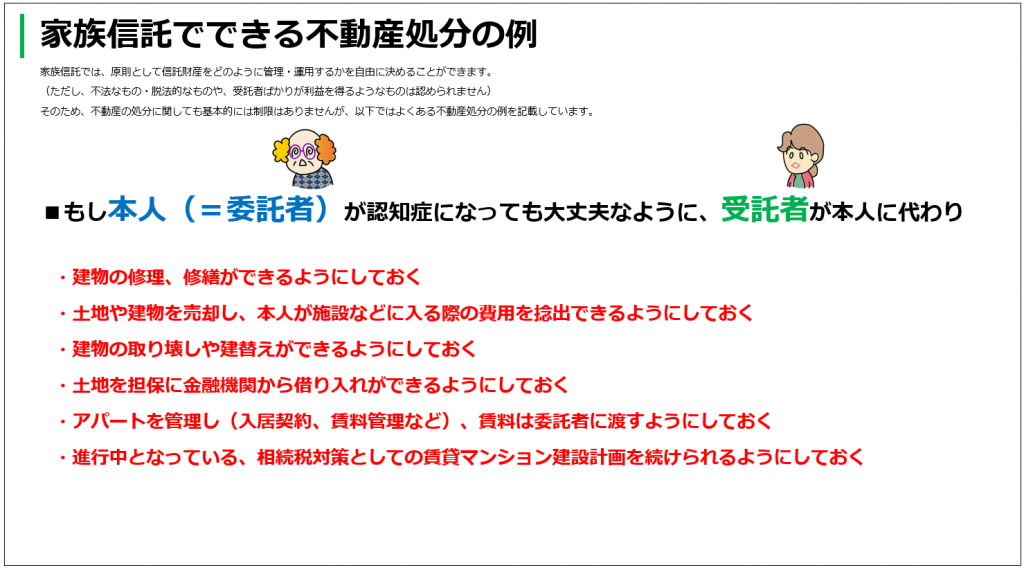

サポートさんこれに対して、家族信託では不動産の処分も容易です。典型的な処分例としては、下表のようなものが挙げられます。前回もお伝えしたとおり、これらは受託者のみの判断で行うことができます。成年後見人をつける必要はなく、裁判所の許可もいりません。

認知症対策としての家族信託 まとめ

サポートさん

サポートさんここまで、認知症対策としての家族信託の有用性をお伝えさせていただきました。かなり長くなってしまいましたが、これまでのお話をまとめると、次のようになります。

頼子(長女)

頼子(長女)家族信託のメリットや成年後見との違い、よくわかりました。でも、そもそもどうして受託者ってそんなに色々なことができるのかしら?受託者は預金や不動産を自由に管理・処分できるってことだけど、それって実際には託しているだけで、結局は委託者のものだと思うんだけど…?

サポートさん

サポートさんそれは、信託される財産とその名義に関係してくるんです。

今回のまとめ

ポチ(柴犬)

ポチ(柴犬)家族信託はその柔軟さやコストから、認知症対策として大きな注目を集めています!次回は、信託財産と名義の関係についてお話しします!

※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また実際の金融機関等の対応は、個別事情などにより異なるケースがあります。